19.つつみのおひなっこや事件(H19(行ヒ)223)

(※こちらの判例のとき参加できなかったので、下記は自分の個人メモです。)

【テーマ】

結合商標の類否判断

【メモ】

1.判旨

(規範部分)

『法4条1項11号に係る商標の類否は,同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が,その外観,観念,称呼等によって取引者,需要者に与える印象,記憶,連想等を総合して,その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり(最高裁昭和39年(行ツ)第110号同43年2月27日第三小法廷判決・民集22巻2号399頁参照),複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて,商標の構成部分の一部を抽出し,この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは,その部分が取引者,需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないと認められる場合などを除き,許されないというべきである(最高裁昭和37年(オ)第953号同38年12月5日第一小法廷判決・民集17巻12号1621頁,最高裁平成3年(行ツ)第103号同5年9月10日第二小法廷判決・民集47巻7号5009頁参照)。』

2.本判決の位置づけ

本判決は結合商標の一部抽出が許される場合を狭く限定したようにも読めるが、引用する最高裁判決(リラタカラヅカ事件(最高裁昭和37年(オ)第953号)、SEIKO EYE事件(最高裁平成3年(行ツ)第103号))の趣旨を変えるものではなく、射程は狭いと解されているとのこと。

3.個人的メモ

◆(文字商標の場合)一部抽出可否における考慮事項

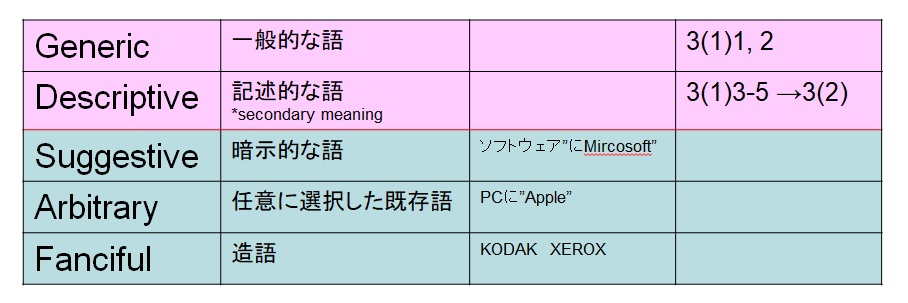

(1) 語自体の識別性レベル(一般的に、下の表の上から下にいくほど識別性レベルが強くなる)

– 上2段の赤レベルは、「識別性なし」とされるもの

– 下3段の青レベルは、「識別性あり」とされるもの

(2) 周知性獲得による識別力(セカンダリーミーニング)

上記(1)のレベルに対する加算要素

↑文字の結合商標は、基本的には、上記(1)(2)のレベルのいずれかに該当する語の組合せパターン

◆一部抽出の可否の判断基準

高部元知財高裁所長によると、以下の場合に一部抽出が認められる(ただし、未だ裁判実務上の判断基準としては確率しておらず、どのような場合が(c)に該当するのか判然としない)

(a)その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えると認められる場合

- (文字商標の場合)結合された語の一方がfancifulくらいの高いレベル、又は、高い周知性を獲得しているとき、抽出可能(ということかな?)

(b)それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合

- (文字商標の場合)結合された語の一方が generic or descriptive くらいの低いレベルであり、かつ、周知性も獲得していない場合、他方を抽出可能(ということかな?)

(c)各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているとは認められない場合

- (わかりやすい例)図形と文字との結合商標で、図形と文字とがかなり一体不可分的でないと、それぞれ分離抽出されやすい傾向のような

-(文字商標の場合)逆説的に、結合された語のそれぞれの識別性レベルが同等であると不可分的に結合していると認められる傾向のような

◆本件の場合

問題になったのは、引用商標「つゝみ」vs. 本件商標「つつみのおひなっこや」の類否

判決では…

「つつみ」→ 地名、人名としての「堤」(descriptive)、「堤人形」の「堤」(descriptive (or generic?))

「おひなっこや」→ 新たに造られた言葉(fanciful)として理解するのが通常

なので、本件商標から「つつみ」だけ抽出して比較して類否判断することはできない。

20.保土谷化学工業社標事件(S49(行ツ)33)

【テーマ】

登録場面における取引実情の考慮

【メモ】

1.判旨

(規範部分)

『商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的、恒常的なそれを指すものであって、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的、限定的なそれを指すものではないことは明らかであり、所論引用の判例も、これを前提とするものと解される。』

2.抽象的混同説と具体的混同説

下級審の判決は、近時は本判決基準を採用しているものが増えてきているが、2010年頃は問題となる商標の具体的な使用態様を考慮する判例も多かった。

このように揺れがあるのは、複数の異なった見解があるから。

・抽象混同説

(一般的な取引態様を前提として)「商標自体が取り違えられるおそれがあるほど似ているかどうか」

・具体的混同説

具体的な取引実情を考慮すべきとの立場

-「一定期間安定的に継続することが想定される事情」についてのみ個別具体的な事情を考慮可能とする説もあり

3.疑問

(質問にお答えいただきありがとうございました!)

指定商品が同じであると、基本的には需要者層が重なり合う。その場合も「個別具体的な事情」ではない「一般的、恒常的な取引実情」に振って、類否を主張することが必要。

さていかに?

・需要者層の広狭

一般日用品みたいな需要者層が広い商品/役務(=いろんな需要者がいる商品/役務)だと、「一般的、恒常的な取引実情」をどのように持っていくか、工夫が必要だなぁ。

例えば、Shoop vs. CHOOP事件(H19(行ケ)10172)で「B系用被服」みたいな下位概念限定しても、「被服」に変わりなく類似群コードも変わらないので、(とりあえず審査段階では)効果なさそう。

少々特殊な商品/役務で需要者層が狭いと、「この業界では外観を重視する」等で主張できそうかな。

・同じ類似群コードでも実態としては非類似といえそうな商品/役務

この場合は、本来は”商品/役務違い”で争いたいところだけど、(とりあえず審査段階では)類似群コード共通だと”商品・役務違い”は認められない傾向。なので、取引実情に変換して非類似の主張をするのが妥当(参考:氷山印事件)

今回も思考のタネをたくさんいただきました。ありがとうございました!

コメント