【担当:弁理士 浅野令子】

ランプシェード立体商標 侵害訴訟事件

東京地判平成30年12月27日(平成29(ワ)22543) 商標権侵害行為差止等請求事件

判決文PDF

(全文)http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/239/088239_hanrei.pdf

1.主な争点

1:原告商標と被告標章は同一であるか、

2:原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似するか

3:原告商標に無効理由があるか

2.事案の概要

(1) 経緯

① 原告商標(立体商標)

登録番号 第5825191号

出願日 平成25年12月13日

登録日 平成28年2月12日

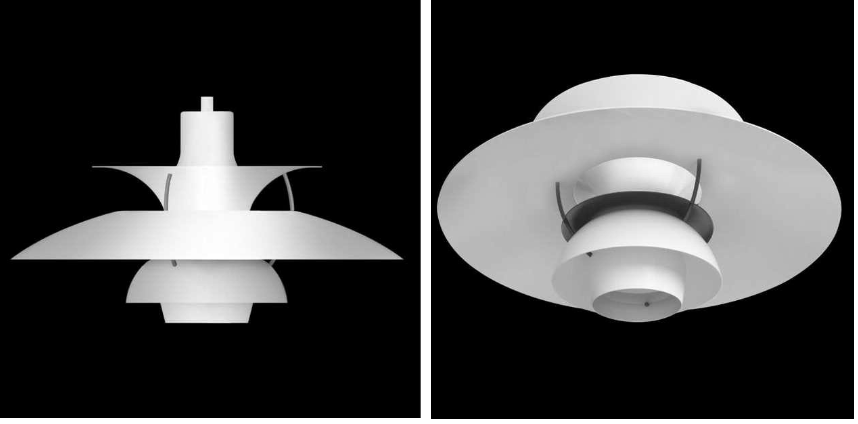

登録商標 別紙2の1記載の形状(画像1挿入)

指定商品 第11類 ランプシェード

② 本件訴訟

事件番号: 平成29(ワ)22543

原告: ルイスポールセンエイ/エス

被告: R&MJaPaN

判決日: 平成30年12月27日

判決内容: 請求認容

(2) 概要

原告商標は、その出願経過において、商標法第3条1項3号に該当する旨の拒絶査定を受けている。

拒絶査定不服審判(不服2015-764)を経て、商標法第3条第2項の適用が認められ、登録に至った経緯にある。

拒絶理由への対応時に、出願当初の指定商品から「照明用器具」の記載を削除し、「ランプシェード」へ変更する補正を行っている。

原告は、被告が被告商品の販売を開始した後に原告商標を商標登録出願し、原告商標を取得後、被告及び被告の親会社に対する被告商品等の輸入差止の申立を行っている。

被告は被告商品を中国から輸入し、ウェブサイトを通じて販売している。

被告は、原告商品が正規品であること、被告商品が意匠権が消滅したデザインを用いたいわゆるジェネリック・リプロダクト品である旨を強調し、原告商品に比べて低価格で販売していた(被告の主張より)。

3.争点1:原告商標と被告標章は同一であるか

(1) 原告商標

①トップカバー,形状及びサイズの異なる円形の4枚のシェード,リフレクター,ボトムカバー及び3本のパイプ状のフレームから構成されている。

②上から数えて2枚目のシェードと3枚目のシェードの間には,円形のリフレクターが設置されている。

③上から数えて1枚目のシェードは,内側が上部に向けられて設置され,残りの3枚はシェードの内側が下部に向けられて設置されている。

④上から数えて1枚目,2枚目,3枚目及び4枚目のシェードの直径は,比が30:50:21:11となっている。

⑤各シェード,リフレクター及びボトムカバーは,3本のパイプ状のフレームにより接続されている。(判決文より引用)

(2) 被告標章

(判決文より引用)

(3) 裁判所の判断

原告標章及び被告標章は共に構成要素①ないし⑤(ただし,被告標章の構成要素④のシェードの直径は比が2.95:50:21:11である。)を有することが認められ,原告標章と被告標章はランプシェードの直径の比について若干の相違があるものの,標章全体を見た際に判別し得る相違点とはいえず,原告標章と被告標章の外観は同一であると認められる。また,原告商標及び被告標章はいずれも何らかの観念ないし称呼が生じるとはいえず,これらが相違するものともいえない。

そうすると,原告商標と被告標章は,外観が同一であり,観念及び称呼において区別されないと認められる。また,原告商標と被告標章につき,商品の出所を誤認混同するおそれがないとするような取引の実情等があるとは認められない。なお,被告は,被告商品を販売するに当たり,原告商品が正規品であることや被告商品がリジェネリック・リプロダクト品であることを強調し,原告商品に比べて低価格で販売していたと主張するが…それらの事情が上記取引の実情等に当たるとは認められない。

以上によれば,原告商標と被告標章は同一であると認められる。(判決文より引用)

4.争点2:原告商標の指定商品である「ランプシェード」と被告商品は類似するか

(1)原告の主張

被告商品は照明用器具であるが,構成の大部分を占めるのはランプシェードであり,原告商標の指定商品であるランプシェードとそのランプシェードに電球取付部分を付けた被告商品は用途や需要者の範囲が一致し,照明用器具とランプシェードは完成品と部品の関係にあることからすれば,原告商標の指定商品であるランプシェードと被告商品は類似する。(判決文より引用)

(2)被告の主張

被告商品は照明用器具であり,ランプシェードではないから,原告商標の指定商品と被告商品は類似しない。

原告は,原告商標を出願するに当たり,指定商品を「照明用器具及びその付属品,照明装置,電球類,白熱電球,ランプ用ガラス,ほた,ランプのかさ,天井灯,シャンデリア,蛍光灯,ガスランプ,石油ランプ」としていたところ,特許庁から当該指定商品では自他商品識別機能を果たさないとの理由により拒絶通知を受け(乙3),原告は指定商品を「ランプシェード」と変更したのであり,原告商標は照明用器具である被告商品には及ばない。(判決文より引用)

(3) 裁判所の判断

対象となる商品が指定商品に類似しているか否かは,問題となる商品の製造業者,販売店ないし販売場所,需要者,用途等を総合考慮し,これらの商品に同一又は類似の商標が使用された場合に出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきである。

被告商品は照明用器具であるところ,照明用器具は主にランプシェードと電球取付部によって構成され,ランプシェードにその他の部品が組み合わされた照明用器具が店舗やウェブサイト上で販売されるのであり,ランプシェードとその完成品である照明用器具は販売店ないし販売場所,需要者が重なるといえること,ランプシェードに照明用器具以外の用途はないことからすれば,ランプシェードと照明用器具は商品としての関連性が極めて強く,これらの商品に同一又は類似の商標が使用された場合に出所の混同を生ずるおそれは高いといえる。

したがって,ランプシェードと照明用器具である被告商品は類似すると解するのが相当である。

これに対し,被告は,原告が原告商標の登録出願の過程において指定商品を「ランプシェード」と変更したことを挙げて,原告商標は照明用器具には及ばないと主張する。しかしながら,上記のとおり,対象となる商品が指定商品に類似しているか否かは,これらの商品に同一又は類似の商標が使用された場合に出所の混同を生ずるおそれがあるか否かによって判断すべきであり,被告の主張は採用することができない。(判決文より引用)

5.争点3:原告商標に無効理由があるか

(1)裁判所の判断:商標法第3条第1項第3号該当性

ア…原告商標は,ランプシェードに採用し得る一形状である原告標章のみからなるものであり,商標法3条1項3号に該当することは当事者間に争いがなく,本件においては,原告商標が同条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」(自他商品識別力を有する商標)に該当するか否かが争われている。

ここで,商品の形状のみからなる商標が,使用により自他商品識別力を獲得したといえるか否かは,当該商品の形状,使用開始時期及び使用期間,使用地域,商品の販売数量,広告宣伝のされた期間・地域及び規模,当該形状に類似した他の商品の存否などの事情を総合考慮して判断するのが相当である。…これら原告商品の販売状況や広告宣伝状況等の事実からすると,原告商品は日本を含む世界のロングセラー商品として長年にわたり,原告やその関連会社が販売する代表的な商品として,インテリアの取引業者や照明器具等に関心のある一般消費者に認識されていると認めることができる。なお,被告商品を含む,原告標章と同一又は類似の形状の同種商品が日本国内外において販売されていたことはうかがわれるものの,そのような商品が日本国内において一般的に流通していたことを認めるに足りる証拠はない。

以上によれば,ランプシェードとして特徴的な形状を有する原告標章からなる原告商標は,原告商品の形状として使用された結果,原告の業務に係る商品であることを表示するものとして,日本国内における需要者の間に広く認識されていたといえ,これに反する被告の主張は採用することができない。ウしたがって,ランプシェードの立体的形状である原告商標は,商標法3条2項の「需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるもの」(自他商品識別力を有する商標)に該当し,原告商標に同条1項3号の無効理由があるとは認められない。

(判決文より引用)

(2)裁判所の判断:商標法第4条第1項第7号該当性

*商標法第4条第1項第7号に該当する商標:公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

ロングセラー商品であり,世界的に高い評価を受けている原告商品のブランド価値を守るため,原告が,需要者の間で自らの業務に係る商品であることを表示するものとして認識されている原告商標について商標登録を行い,原告商品の模倣品(被告は,被告商品が原告商品のリジェネリック・リプロダクト品であると公表している。)である被告商品の輸入差止めの申立て等を行うことは何ら不当なことではなく,上記商標登録の目的が不正なものといえないことは明らかである。

したがって,原告商標に商標法4条1項7号の無効理由があるとは認められない。

(判決文より引用)

(3)裁判所の判断:商標法第4条第1項第18号該当性

*商標法第4条第1項第18号に該当する商標:商品等の形状であって、その商品等の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

(原告商標出願時の商標法第4条第1項第18号)

ランプシェードの形状は,シェードの枚数,形状,向き又はそれらの組合せなどにおいて複数の選択肢があり,原告標章も複数の選択肢があるランプシェードの形状の一つであり,上記機能を達成するためのランプシェードの構造が原告標章のみに限られることを認めるに足りる証拠はない。

したがって,原告商標に商標法4条1項18号の無効理由があるとは認められない。

(判決文より引用)

6.実務への提言

A.新規性のない商品形態の保護

本件は、立体商標の商標権侵害が認められた事案として、多くの示唆を与えるものです。

(1)権利者側の視点

まず、権利者の立場から考えると、「ロングセラー商品について取得していた意匠権が存続期間満了により消滅してしまった、何か延命措置はないだろうか?」といった場合の選択肢としては、不正競争防止法での保護か、立体商標としての権利取得を考慮すると思います。

商品形態に関する不正競争防止法の規定として、第2条第1項第1号~3号があります。

第2条第1項第1号又は2号の場合は、 原則として、商品等表示該当性や周知性などをその都度立証する必要があります。

第2条第1項第3号の場合は、保護したい商品の日本国内における最初の販売日から3年以内である必要があります。

これら不正競争防止法での保護に対して立体商標は、登録の際には周知性が必要となりますが、一旦登録されてしまえば、いちいち周知性を立証する必要はなく、半永久的に存続する安定した強力な権利を得ることができます。

さらに、商標登録の要件として新規性は要求されないことに加え、立体商標の登録には上記の通り周知性が必要となることから、第三者による権利取得のリスクは考えにくいと思われます。そのため、出願を急ぐ必要は比較的なく、第三者が類似品の販売を開始した後であっても、これら実施行為への対抗措置として、権利を取得して侵害を問うことができる点は、立体商標の大きなメリットであると考えます。

(2)第三者側の視点

一方、意匠権の対象となっていた商品の形状の実施を希望する、第三者の立場から考えてみましょう。

意匠権が消滅したのを確認してから、ジェネリック・リプロダクト品として同一形状の商品を販売を始めるような場合にも、元意匠権者が、不正競争防止法での保護主張や、立体商標として権利を再取得するリスクがあります。

そうなると、他人の権利を侵害しなかったはずの販売行為は、一転して立体商標の商標権侵害となってしまいます。

特に商標権は、上述した通り、周知性をその都度立証する必要がないことから、権利者にとっては権利を行使して侵害を問いやすく、侵害者側の立場にとっては脅威となります。

商品の形状が周知性を備えているような場合には、立体商標として権利を再取得されるリスクを念頭に置いておくべきでしょう。意匠権が消滅したといっても、その商品の形状を自由に実施できる場合ばかりではないことに注意する必要があります。

B.禁反言の法理

(1)本件の場合

本件では、原告商標の出願経過において、指定商品「照明用器具」等が削除され、「ランプシェード」(出願時は「ランプのかさ」)に限定されました。

商標法第3条第2項の適用は、実際に周知性を獲得している商品と同一の商品についてしか認められないため、原告は実際に周知性を獲得している「ランプシェード」へと指定商品の記載を限定したものと考えられます。

一方、被告商品は、補正で削除された”照明用器具”であったため、被告は「原告商標権は”照明用器具”に及ばない」旨を主張しています。

この被告の主張は、上記補正によって登録商標の権利範囲に照明用器具が含まれなくなるといった、いわゆる意識的除外のような禁反言の法理に基づくものと考えられますが、裁判所は、「取引実情等を総合考慮して、出所混同のおそれの有無により判断すべき」という侵害場面での原則的な商品類否の考え方に基づいて、被告の主張を斥けました。

(2)禁反言の法理の成否

禁反言の法理とは、自分が取った言動に矛盾する態度をとることは許されないという原則をいいます。このような考え方は、民法1条2項に規定されている信義則に基づくものです。

商標事件については、徒に禁反言の法理を適用することに慎重で然るべき、とされることが多いようです(田村善之『商標法概説』等)。なぜなら、商標権は、商標権者の私益保護だけでなく、出所混同防止という公益がかかわっているからです。本件も、そのような判断が働いた事例といえるかもしれません。

もっとも、”出所混同防止”に反しない場合には、禁反言の法理が適用される可能性もあります。

特に、商標の構成自体をギリギリな感じで争って権利化したのに、権利主張の場面でギリギリラインを大きく超える権利範囲を主張した場合は、禁反言の法理が適用されやすいように思います。

以下に、禁反言の法理が適用されなかった事例と適用された事例をリストいたしますので、ご参照ください。

参考:

1.禁反言の法理が適用されなかった事例

○侵害事件

「かも川事件」平成6(ワ)175

平成7(ネ)176 広島高等裁判所岡山支部/第2部

平成8年(オ)1767 最高裁判所第一小法廷/判決

○審決取消請求事件

「ココ事件」平成8(行ケ)269

2.禁反言の法理が適用された事例

○侵害事件

「KII事件」平成5(ワ)6949

「BeaR事件」平成12(ネ)6252

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/011422_hanrei.pdf

「REGGZZA事件」平成25(ワ)127

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/660/083660_hanrei.pdf

○拒絶審決取消事件

「I-Lux事件」平成21(行ケ)10102

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/037990_hanrei.pdf

○不使用審決取消事件

「ECOPAC事件」平成22(行ケ)10083

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/494/080494_hanrei.pdf

コメント